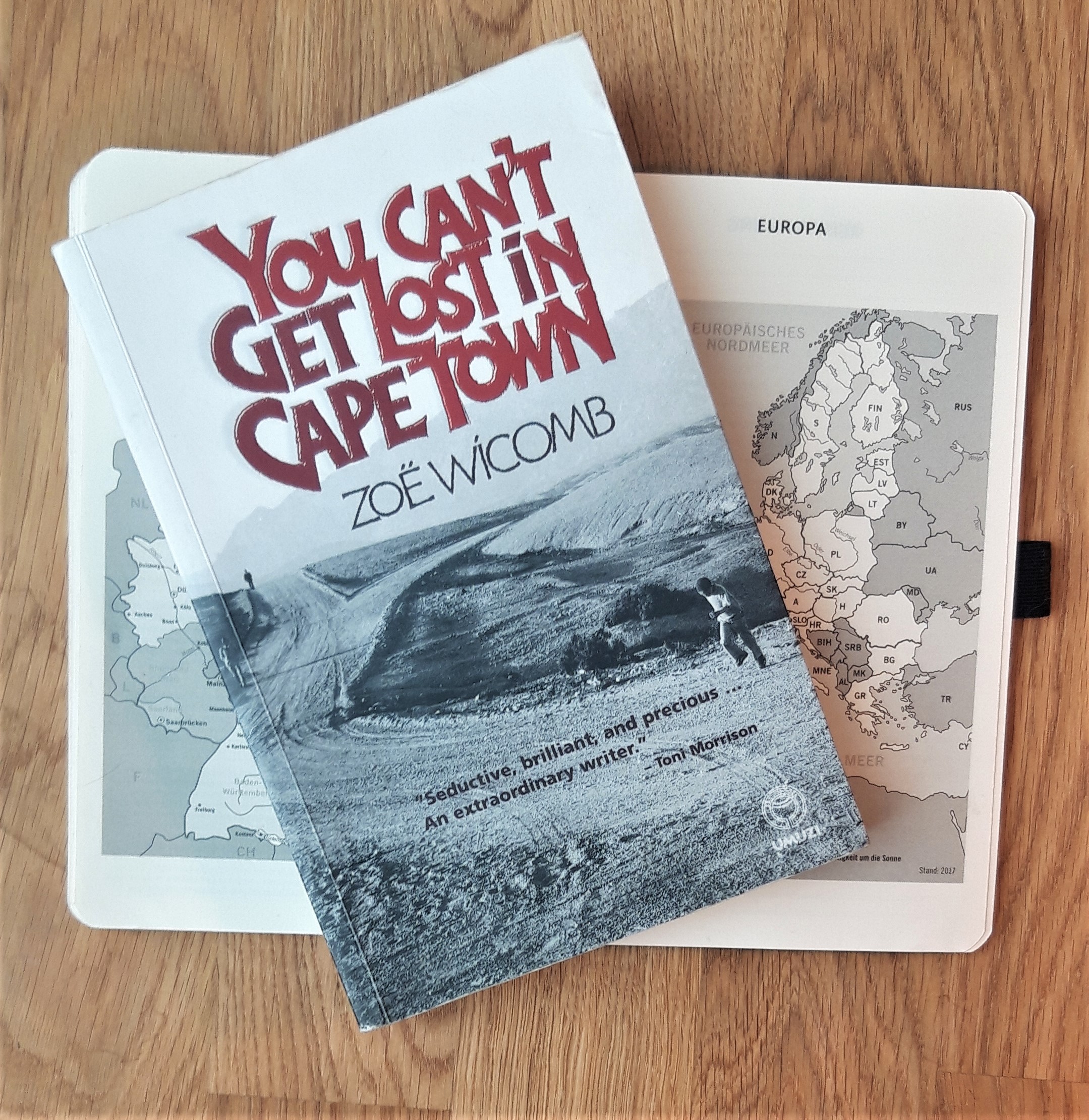

Postkolonialismus und Eurozentrismus: In Kapstadt kannst du nicht verlorengehen von Zoë Wicomb

Als mir Zoe Wicombs In Kapstadt kannst du nicht verlorengehen (ins Deutsche übersetzt von Karen-Nölle Fischer) zum ersten Mal als Studentin an der Universität Kapstadt begegnete, blieb es mir als ein wirklich seltsames Buch im Gedächtnis. Was das Genre betrifft, ist es ein kniffliger Text. Insgesamt folgt er der jungen Frieda Shenton von ihrer Kindheit im ländlichen Namaqaland, nördlich von Kapstadt, während der Apartheid in den 1950er Jahren bis zu ihrer Rückkehr nach Südafrika als Schriftstellerin, die viele Jahre in England gelebt hat. Abgesehen davon kann jedes Kapitel als eine Einheit für sich gelesen werden; es gibt große zeitliche Lücken zwischen den Abschnitten, und einige Kapitel widersprechen vorherigen Darstellungen von Ereignissen.

Das Buch wurde 1987 veröffentlicht, aber ich habe kürzlich eine Neuveröffentlichung aus dem Jahr 2008 gelesen. Im Vorwort zu dieser Ausgabe schreibt der angesehene Wissenschaftler David Attwell: „Hinter In Kapstadt kannst du nicht verlorengehen liegt die lange europäische Tradition des Bildungsromans, des Romans der Selbstverwirklichung. Wicomb greift sie in flüchtigen Fragmenten immer wieder auf“ (7). Einerseits ist das eine berechtigte Behauptung, denn es gibt Momente im Buch, in denen Wicomb offensichtlich den Austausch mit der literarischen Tradition Europas sucht. Gleichzeitig fühlte ich mich mit der Unvollständigkeit dieser Beschreibung konfrontiert und damit, wie repräsentativ sie für die Art und Weise ist, mit der postkoloniale Literaturen immer wieder über ihre mögliche Beziehung mit Europa besprochen werden.

In kolonialen und postkolonialen Kontexten war Europa nie nur eine geographische Entität. In kolonialen Geschichten wurde der Kontinent derartig aufgeladen, dass er den Kolonien als Vorbild gelten sollte. Die europäischen Kolonialmächte gestalteten die Idee ihres eigenen Kontinents so, als sei er der Ursprung der „Zivilisation“ und „Kultur“, was beides angeblich in die Kolonien exportiert werden sollte. Postkoloniale Literatur und die Postkolonialen Studien an Universitäten setzen sich schon lange mit diesen Ideen und ihrem Erbe auseinander, indem sie den Eurozentrismus in seinen vielfältigen Formen analysieren und ihm den Wind aus den Segeln nehmen.

Die Entlarvung eurozentrischer Denkweisen mag ein alter Hut sein, aber die Auswirkungen, die diese Denke auf die Wissensproduktion hatte, sind derartig langlebig, dass ihr immer noch Aufmerksamkeit gebührt. Es gibt wahrscheinlich nur wenige Menschen, die heute noch glauben, Europa sei das Zentrum der Welt. Aber in der Wissensproduktion – oder in der Einordnung, was als Wissen zählt – ist es immer noch an der Tagesordnung, dass Europa als Zentrum, als Standard oder als Norm verstanden wird.

Schriftsteller*innen und Intellektuelle des globalen Südens haben den Eurozentrismus nicht einfach so hingenommen. Eine Form ihres Widerstands bestand darin, ihre eigenen Geschichten zu schreiben. Ein berühmtes, postkoloniales Werk von 1989, nannte dies „The Empire Writes Back“: Literaturen des (post-)kolonialen Südens fechteten koloniale Geschichten und koloniale Darstellungen kolonialisierter Völker an, indem sie „zurückschrieben“. Für viele postkoloniale Schriftsteller*innen handelte es sich dabei um einen Schritt der Selbstermächtigung. Chinua Achebe’s Alles zerfällt, das 1958 auf Englisch veröffentlicht und 1959 zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt wurde, ist heute ein fester Bestandteil des postkolonialen Kanons und ein Paradebeispiel für diese Art des Schreibens. Postkoloniale Schriftsteller*innen eigneten sich koloniale Sprachen an und ermächtigten sich, um ihre Geschichten aus ihren eigenen Perspektiven zu erzählen.

Bei diesem zurück schreiben, entwickelten sich die Diskussionen, die innerhalb dieser Literatur und über sie stattfanden, oft zu Gesprächen über die Darstellung Europas. Intellektuelle wie Ngugi wa Thiongo (1986) kritisierten unter anderem die Tatsache, dass das implizite Publikum englischsprachiger Texte englischsprachig war und dass solche Werke oft indirekt an eine europäische Zustimmung oder Legitimation appellierten. Da diese postkolonialen Werke als Widerlegung europäischer Werke verstanden wurden, bestimmte Europa immer noch den Verlauf der Diskussion. Afrikanische Literatur in englischer Sprache ist diesem Verständnis nach eine später entstandene Ergänzung der englischen Literatur selbst.

Als ich es gelesen habe, konnte ich nicht umhin, Atwells Beschreibung von Wicombs Buch als eine Fortführung ebendieser Sichtweise zu verstehen: Zuerst gibt es den europäischen Bildungsroman; dann gibt es Wicomb, die nach nützlichen Elementen sucht, die sie sich aneignen und dann neu zusammensetzen kann. Atwell versteht Wicomb als Fortführung einer europäischen Tradition. Doch die Ambivalenz in Bezug auf das Genre von In Kapstadt kannst du nicht verlorengehen bricht wiederholt mit der simplen Idee, die Romanform weiterzuentwickeln, genauso wie mit der Idee des Fortschritts, für die der Bildungsroman steht. Diese Rahmung zu wählen bedeutet also, Wicomb’s Text in einer linearen und letztlich eurozentrischen literarischen Tradition zu verstehen. Ihr Text erscheint mit Verspätung, um die ursprünglich europäische „Erfindung“ des Bildungsromans neu zu erfinden, zeigt aber eigentlich immer wieder auf, dass diese literarische Tradition unzulänglich ist für die Geschichte, die sie erzählen will. Manchmal tritt ihr Buch in einen Dialog auf Augenhöhe mit der europäischen Literaturtradition; manchmal instrumentalisiert es diese Tradition als ironischen Kontrapunkt zu sich selbst; meistens zeigt es die Unzulänglichkeit einer so geradlinigen Genealogie auf.

In den letzten Jahren haben Wissenschaftler*innen und Intellektuelle zunehmend ein deutlicheres Engagement für Süd-Süd-Beziehungen gefordert, d.h. des kulturellen Austauschs zwischen Akteur*innen des globalen Südens. Dies scheint auf ein wachsendes Gefühl hinzudeuten, das die veralteten Denkrahmen, die postkoloniale Literatur wie eh und je in Bezug zu Europa stellen, ausgedient haben. Denker wie Evan Maina Mwangi und Mukoma wa Ngugi haben die Art und Weise betont, in der sich das literarische Schaffen des globalen Südens nicht unbedingt so versteht, als müsse oder wolle es im Dialog mit Europa stehen. Postkoloniale Literaturen gehen schon lange andere Wege: Es gibt einen Austausch unter ihnen, eigene literarische Traditionen werden erfunden, Gespräche geführt, bei denen Europa höchstens eine Nebenrolle bekommt. Die Institutionen der „Wissensproduktion“ sind vielleicht gar nicht am Ball der Zeit und holen nur langsam auf.