macht.sprache.: Eine Diskussion mit Mirjam Nuenning und Dr. Michaela Dudley (Teil 1)

Am 19. Mai 2021 durften wir von Dr. Michaela Dudley und Mirjam Nuenning hören, was sie über das Übersetzen von politisch sensiblen Begriffen denken. Das Aufnahmeder Veranstaltung gibt es hier auf YouTube.

Mirjam Nuenning ist freiberufliche Übersetzerin für englischsprachige afrodiasporische Literatur, sowie Gründerin des afrodiasporischen Kindergartens Sankofa in Berlin. Nach einem längeren Aufenthalt in Washington D.C., wo sie erfolgreich ein Studium an der renommierten Howard University absolvierte, lebt und arbeitet sie inzwischen in Berlin. Zu ihren Übersetzungen gehören „die dinge, die ich denke, während ich höflich lächle“ und „Synchronicity“ von Sharon Dodua Otoo (zuletzt im Fischer Verlag erschienen, 2017), sowie „Kindred-Verbunden“ von Octavia Butler (w_orten und meer, 2016).

Dr. Michaela Dudley ist eine Berliner trans*Frau mit afro-amerikanischen Wurzeln, sie ist mehrsprachige Kolumnistin, Kabarettistin, Keynote Speakerin und Juristin. Wenn sie strukturelle Probleme wie Rassismus, Mysogynie, Homo- und Transphobie thematisiert, liegt ihr Fokus auf Sprache und Vielfalt.

Dr. Michaela Dudley (MD): Ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber mit Herzblut, in der Regel. Als Transfrau, Schwarze Person, queere Person und Person in ihrem 6. Jahrzehnt auf diesem Planeten ist Intersektionalität alles andere als abstrakt für mich. Im Umgang mit Sprache versuche ich, unterschiedliche Bereiche zu finden, in denen sich diese Intersektionen finden, sowohl in Bezug auf die Sprache, die ich verwende, als auch in Bezug auf Übersetzungen in andere Sprachen.

Übersetzung ist ein Mittel, das Transzendenz möglich macht. Aber selbst innerhalb einer Sprache finde ich, dass Sprache emanzipatorisches Potenzial hat. Sie emanzipiert uns in Bezug auf unsere Unwissenheit. Sie befreit uns. Sie erlaubt uns, zu träumen, und Träume sind von außerordentlich großer Bedeutung, weil Veränderung mit Träumen beginnt.

Andererseits gibt es weiterhin Ketten, die uns fesseln, eiserne Ringe um unsere Hand- und Fußgelenke, Ketten, die durch Dogmen und Ideologien fortbestehen. Dog-ma ist eine Bitch, und zwar wörtlich – eine Hundemutter ist eine Schlampe. Aber natürlich ist es beleidigend und frauenfeindlich, wenn das B-Wort über die Bezeichnung eines Hundes hinaus benutzt wird. Aber Frauen benutzen es auch untereinander, und zwar nicht nur kritisch. Wenn ein Mann es sagt, hat es sicherlich eine andere Konnotation. Wenn wir uns mit Sprache beschäftigen und damit, was politisch sensibel ist und was nicht, müssen wir nicht nur die Bedeutung von Begriffen betrachten, sondern auch den Kontext, in dem sie verwendet werden.

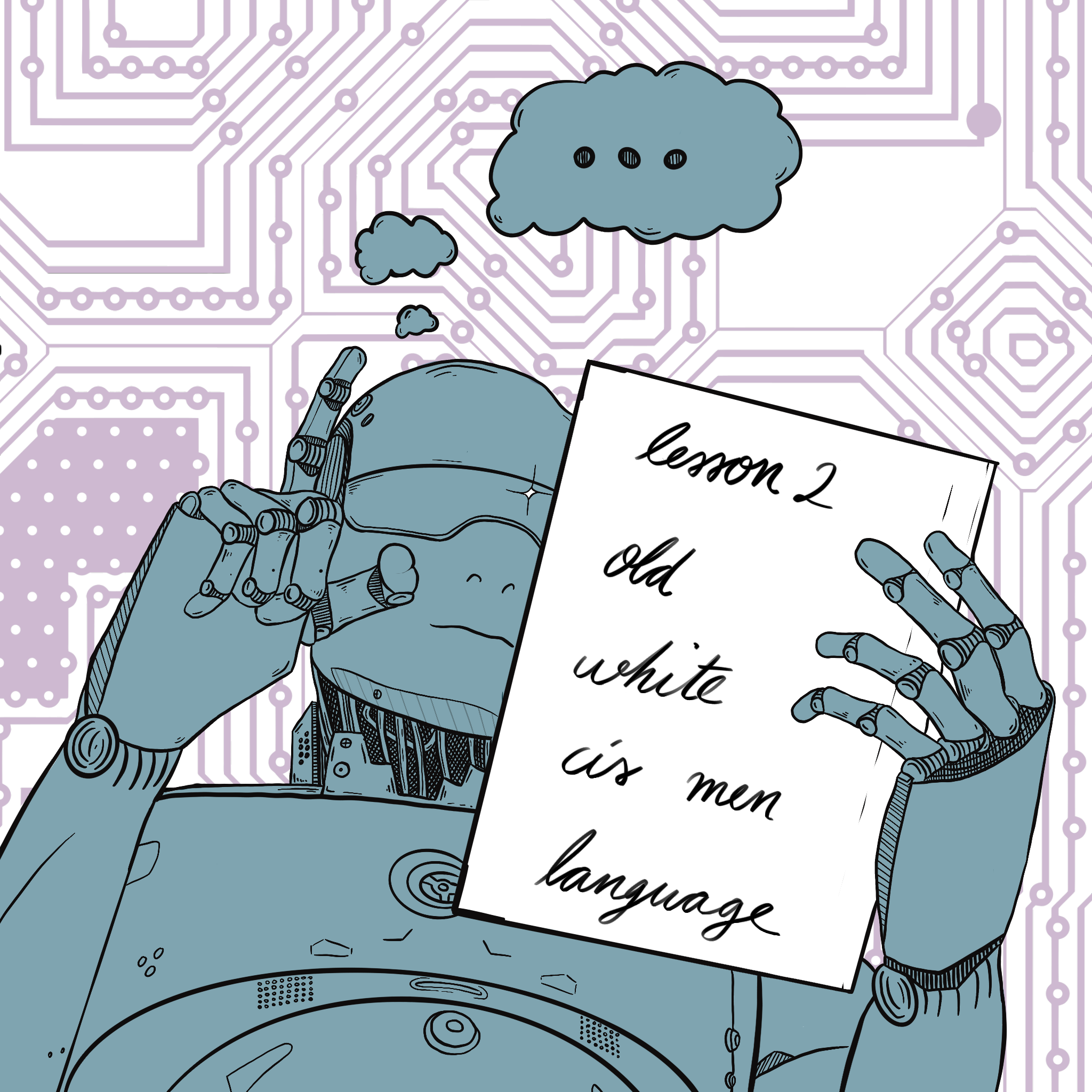

Warum erwähne ich Sexualität, wenn ich davon spreche, dass ein Mann einen Raum betritt und dieses Wort benutzt? Das hat mit der Tatsache zu tun, dass Männer unweigerlich beteiligt sind. Wenn wir die Benutzung vieler politisch und kulturell sensibler Begriffe rückwärts aufrollen, wenn wir uns den Stoff ansehen, aus dem sie gemacht sind, so klingt es aus Millionen Mündern auf der ganzen Welt: „Warum verändert ihr unsere Sprache? Warum seid ihr so verweichlicht?“ Aber das alles entspringt der gleichen Quelle: Sie heißt toxische Männlichkeit. Wir kennen toxische Maskulinität auch als männliche Zerbrechlichkeit auf Steroiden. Sie ist Teil der alten, etablierten, weißen, männlichen, cis-heteronormativen Gesellschaft. Alles, was auf Veränderung, Umstrukturierung oder Modifizierung hindeutet, wird als Bedrohung angesehen.

Gesprochene und geschriebene Sprache ist das wichtigste Mittel, um etwas zu artikulieren. Ein großer Teil des Backlashs gründet sich genau darin, dass Männer und auch Frauen, die Teil des Patriarchats sind, lieber an dem festhalten wollen, was sie kennen. Sie fühlen sich von einer Gesellschaft bedroht, die vielfältig ist. Ich sage nicht, dass sie vielfältig wird, denn es gab schon immer Aspekte der Vielfalt in unserer Gesellschaft. Die Frage ist, ob sie angemessen anerkannt und in die Gesellschaft integriert wurde – und dabei spielt Sprache eine wichtige Rolle. Aber zu erkennen, woher das kommt, und die Ironie des Ganzen ist (und deshalb verwende ich den Begriff „männliche Zerbrechlichkeit“), dass sie diejenigen sind, die überempfindlich sind; sie sind die „Weicheier“.

Mirjam Nuenning (MN): Ich bin dankbar, Teil dieser Diskussion zu sein und dieses Gespräch zu führen, denn, wie Michaela sagt, ist Übersetzung Transzendenz, und Übersetzung muss sich emanzipieren. Es ist an der Zeit, dass wir uns mit der Verantwortung auseinandersetzen, die mit der Übersetzungsarbeit einhergeht, und mit dem Wert gemeinsamer Erfahrungen, wenn es um das Übersetzen geht, mit der Bedeutung von Sensibilität für Sprache und Terminologie – das ist etwas, das längst überfällig ist.

Ich liebe Literatur; ich liebe Schwarze Literatur. Diese Literatur ist meine Leidenschaft, weil Schwarze Literatur mir immer geholfen hat, meinen Erfahrungen, meinen Gedanken und meinen Gefühlen eine Stimme zu geben; um der Schwarzen Erfahrung eine Stimme zu geben: den Kämpfen, den Triumphen, dem Widerstand, der Suche nach Schwarzer Befreiung.

Wenn wir uns den Status quo einiger älterer Übersetzungen Schwarzer Autor:innen anschauen, die mit ihren Werken gegen Rassismus und für die Befreiung Schwarzer Menschen gekämpft haben, dann schauen wir uns deutsche Übersetzungen an, die genau den Rassismus reproduzieren, gegen den die Texte sich richten, weil die Übersetzer:innen die Erfahrungen der Schwarzen Autor:innen nicht verstanden haben. Diese Übersetzer:innen waren nicht sensibel für Sprache und Terminologie. Tatsächlich wurden häufig rassistische Begriffe verwendet. Ich benutze zwar gerade die Vergangenheitsform, aber eigentlich ist es immer noch so.

Die Diskussion, die wir jetzt führen, ist also relativ neu. Wir sehen rassistische Terminologie und ein mangelndes Verständnis über verschiedenen Kulturen. Ich habe zum Beispiel die Übersetzung eines Textes gelesen, in dem ein:e Autor:in im englischen Original von „Africans and Islanders“ schrieb und die deutsche Übersetzung „Afrikaner und Isländer“ war. Das wäre Schwarzen Übersetzer:innen wahrscheinlich nicht passiert, denn ihnen wäre klar gewesen, dass diese Person sich auf afrikanische und karibische Völker bezog und nicht auf Isländer.

Noch ein Beispiel: Ein:e Übersetzer:in entschied sich, den Begriff „brother“ nicht ins Deutsche zu übersetzen, wenn Schwarze Männer miteinander sprachen. Ich kenne aber keine Schwarzen deutschen Männer, die sich gegenseitig als „brother“ im englischen Sinne bezeichnen, es sei denn, sie haben einen anglophonen Hintergrund – sie würden sich „Bruder“ nennen, vor allem die jüngere Generation. Das sind alles Dinge, für die Übersetzer:innen sensibel sein müssen.

Dann entwickelte sich die Situation weiter und vor ein paar Jahren ging es los, dass Schwarze Übersetzer:innen wie ich gebeten wurden, die Arbeit weißer Übersetzer:innen zu lesen. Zuerst dachte ich: Das ist gut, das ist eine Veränderung. Aber nach der dritten Anfrage dieser Art, dachte ich: Aber es sind immer noch die weißen Übersetzer:innen, die die Aufträge bekommen, und nicht die Schwarzen Übersetzer:innen, und wir müssen im Grunde genommen ihr Chaos beseitigen. Irgendetwas lief da noch nicht richtig.

Spulen wir zur aktuellen Situation vor, vor allem seit der Debatte über Amanda Gormans Gedicht The Hill We Climb – Den Hügel hinauf: Ich und viele andere Schwarze Übersetzer:innen erhalten jetzt eine Menge Übersetzungsanfragen, was großartig ist, aber ich muss viele Anfragen ablehnen, weil ich einfach keine Zeit habe. Ich bin eine alleinerziehende Mutter, ich habe immer noch meinen Tagesjob, um mein Einkommen zu sichern – und diese Erfahrung teile ich mit vielen anderen Schwarzen Übersetzer:innen. Ich bin Teil eines Kollektivs Schwarzer Übersetzer:innen, das vor etwa einem Jahr begonnen hat, sich zu organisieren, und wir unterstützen uns gegenseitig. Wir sprechen über unsere Kämpfe und sie ähneln sich sehr. Traditionell haben wir die Übersetzungsaufträge nicht bekommen, weil wir nicht vernetzt waren – weil wir nicht Teil der notwendigen Netzwerke waren. Jetzt erhalten wir plötzlich diese ganzen Anfragen, aber es fehlt uns an Unterstützung. Wir haben immer noch zahlreiche andere Verpflichtungen, die wir neben unserer Übersetzungsarbeit jonglieren müssen. Ich bin sehr gespannt, wohin uns diese Reise führen wird.

MD: Zur Frage des Post-Amanda-Gorman-Ansatzes – genau zu dieser Zeit erhielt ich von einem deutschen Verlag die Anfrage, einen Essayband einer afroamerikanischen Autorin zu übersetzen. Ich fühlte mich geehrt, war aber gleichzeitig etwas skeptisch, denn zum einen wurde mir gesagt, dass es in einer sehr kurzen Zeit erledigt werden müsse. Die Person vom Verlag sagte, dass sie gerade die Rechte erworben hatte, das Buch auf Deutsch zu veröffentlichen, und sie schien mehr von dem guten Geschäft als von dem Inhalt begeistert zu sein. Also machte ich einige Probeübersetzungen von ein paar Seiten – und sie sagte: „Es klingt zu exaltiert.“ Sie schien zu erwarten, dass eine Schwarze Frau durchgehend in Ebonics schreiben würde, wie von der Straße. Sie konnte sich anscheinend nicht vorstellen, dass diese Frau je eine höhere Form der Kommunikation verwenden könnte.

Ich hatte das Gefühl, dass sie versuchte, mich in eine stereotypisierende Ecke zu drängen, als sie fragte: „Würde eine Schwarze Frau das wirklich sagen?“ Meine Antwort: „Sie hat das gesagt; lesen Sie ihre Worte“ Diese weiße deutsche Lektorin behauptete schließlich, dass sie Black English, einschließlich Ebonics, aber Black English insgesamt, mindestens genauso gut verstehen würde wie ich. Also habe ich den Auftrag abgelehnt. Man sieht den Kampf dort, wo Menschen immer noch stereotype Sichtweisen haben und das als Geschäftsmodell betrachten. Amanda Gorman war in den Schlagzeilen, also schien es ein guter Zeitpunkt zu sein, ein weiteres Buch von einer Schwarzen amerikanischen Autorin herauszubringen – ohne zu bedenken, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit brauchen.

Dass sie anfangen, uns zu bitten, uns in einem breiteren Rahmen einzubringen, ist gut, aber für mich ist es manchmal nur eine weitere Form von Tokenism: eine Schwarze Frau das Buch einer Schwarzen Frau übersetzen zu lassen, aber sich nicht wirklich die Zeit nehmen zu wollen, um zu verstehen, was gesagt wird, und es zu respektieren.

Lucy von poco.lit: In dem Vorwort, das du für deine Übersetzung von Octavia Butlers Roman Kindred, das 2016 bei w_orten und meer erschienen ist, geschrieben hast, Mirjam, sprichst du von positioniertem Schreiben, positioniertem Übersetzen und positioniertem Lesen. Könntest du erklären, was du unter diesen drei Begriffen verstehst und auf welche Weise deine Ansichten zu den aktuellen Diskursen sprechen?

MN: Jede:r Übersetzer:in, jede:r Leser:in, jede:r Schriftsteller:in ist auf eine bestimmte Weise positioniert. Ich positioniere mich als Schwarze Frau. Ich betrachte die Welt mit den Augen einer Schwarzen Frau. Die Welt sieht mich als Schwarze Frau und behandelt mich entsprechend. Und das prägt meine Erfahrung; es prägt die Art, wie ich mich in der Welt bewege.

Einige Aspekte dieser Erfahrung teile ich mit anderen Schwarzen Menschen auf der ganzen Welt. Natürlich gibt es Unterschiede aufgrund von Nationalität, Klasse, Hautfarbe, allen möglichen Dingen – aber es gibt auch eine gemeinsame Erfahrung: das, was wir die Schwarze Erfahrung nennen. In diesem Sinne teile ich diese Erfahrung mit anderen Schwarzen Schriftsteller:innen, mit anderen Schwarzen Menschen.

Autor:innen schreiben auch aus der eigenen individuellen Erfahrung heraus und haben ein imaginäres Publikum im Kopf. Die Frage ist, aus welcher Perspektive sie schreiben und wer das imaginäre Publikum ist. Wenn Übersetzer:innen das Werk in eine andere Sprache übertragen und interpretieren – denn jede Übersetzung ist auch eine Interpretation -, geschieht dies ebenfalls aus einer bestimmten Perspektive heraus und sie haben auch ein imaginäres Publikum im Kopf. Die Frage ist dann: Wer ist dieses imaginäre Publikum, und sind Übersetzer:innen in der Lage, sich mit den Erfahrungen und der Perspektive der Autor:innen zu verbinden? Sind sie sensibel für bestimmte Nuancen, Codes und Begrifflichkeiten – wie die Beispiele, die ich vorhin genannt habe.

Hier gibt es eine Verbindung zur Amanda Gorman-Debatte: Es ist eine längst überfällige Diskussion über die Bedeutung der Übersetzungsarbeit und die damit verbundene Verantwortung; sowie die Frage, wer die Autor:innen sind oder waren, aus welcher Perspektive sie schreiben und für wen sie schreiben.

Toni Morrison hat immer gesagt: Ich schreibe für Schwarze Menschen und werde mich nicht dafür entschuldigen. Es gibt immer eine Position, aus der ein Text geschrieben wird, und es gibt immer ein imaginiertes Publikum, das Autor:innen bei ihrer Arbeit im Kopf haben, auch wenn wir kaum darüber nachdenken oder sprechen. In Bezug auf das Übersetzen stellt sich dann die Frage: Wer hat das Wissen, wer hat die Expertise, wer hat die Erfahrung, um das Originalwerk zu interpretieren.

Deshalb bin ich froh, dass die Debatte endlich im Mainstream angekommen ist, denn das ist etwas, worüber die Leute vorher nicht wirklich nachgedacht haben – und dann passieren Dinge, wie Michaela sie beschrieben hat. Zum Beispiel hast du über Ebonics gesprochen, Michaela. Oft wird das als „gebrochenes Deutsch“ übersetzt. Das Gleiche passiert häufig mit Kreolisch oder Pidgin – ohne zu respektieren, dass es sich dabei um tatsächliche Sprachsysteme handelt, die ihre Wurzeln in der westafrikanischen Sprache und Kultur haben. Es kann nicht einfach ein grammatikalisch falsches Deutsch daraus gemacht werden. Das ist nicht dasselbe.

Ich bin also froh, dass die Diskussion endlich entfacht wurde und im Mainstream angekommen ist. Viele von uns setzen sich schon seit Jahren damit auseinander.

Zum zweiten Teil des Gesprächs geht es hier.

Das Event war Teil unseres Projekts macht.sprache., das vom Berliner Senat gefördert wird. (Weitere Informationen hier.)